「パニック障害」って、本当に完治するの?

と、思っていませんか?

でも実際には、「パニック障害を克服した」と実感しながら新しい人生を歩んでいらっしゃる方も、世の中にはいらっしゃいます。

フランスで多くの医師がパニック障害・不安症の方へ推奨されているセラピー「ソフロロジー」の専門家から、パニック障害克服のステップについてお話していきますね。

シリーズ1「パニック障害の仕組み」については下記からご覧ください。

パニック障害の不安は、どうやって生み出されるの?

パニック障害・不安障害を持っていると、小さなことが引きがねになって、強い不安や怖れが出てきますよね。

何故、他の人は平気なことなのに、パニック障害や不安障害を持つ人にとtっては「強い不安や恐怖」に繋がってしまうのでしょうか?

少し専門的な知識になりますが、体の仕組みについて分かりやすくお話したいと思います。

パニック障害や不安障害の人の不安や怖れが大きくなる仕組み

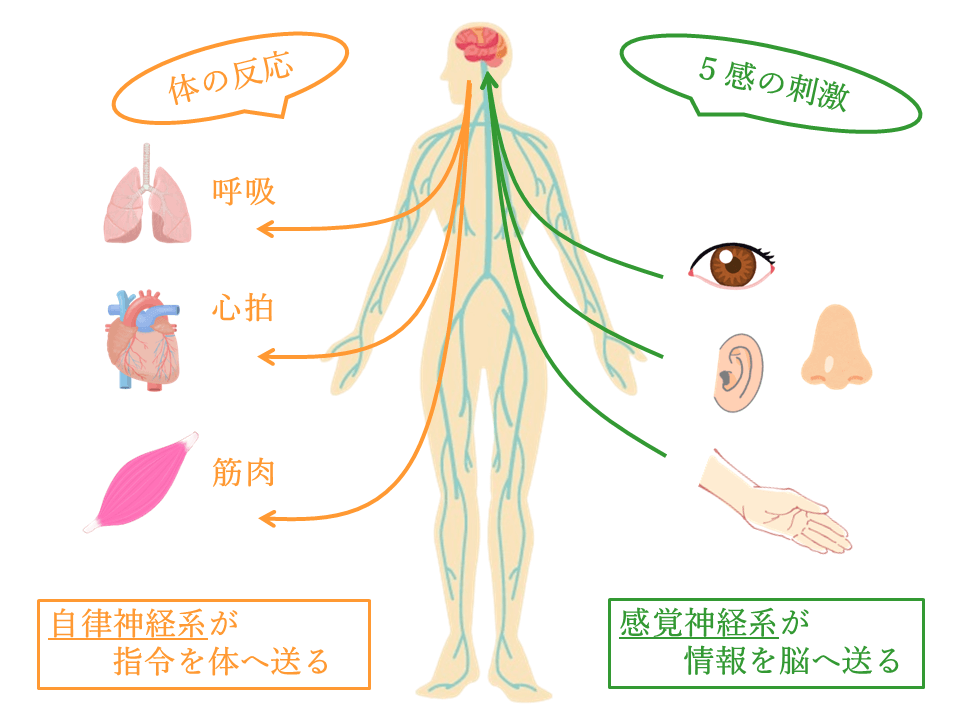

ある出来事を体験したときに、その出来事は5感でキャッチされ、情報が脳へと送られます。

下の図のように、緑色の線で体の感覚器官がキャッチした情報が脳へ送られ、体の外側で起こっていることを把握して、それに適応するための身体の反応を起こすように脳が指令を出すのですね。

なので、「些細なこと」でも脳が「大変なこと」「怖いこと」と認知すると、動悸がしたり、呼吸が苦しくなったりする体の反応が起こることになるんです。

どうして、「些細なこと」が「大変なこと」「怖いこと」と脳に認知されてしまうのでしょうか?

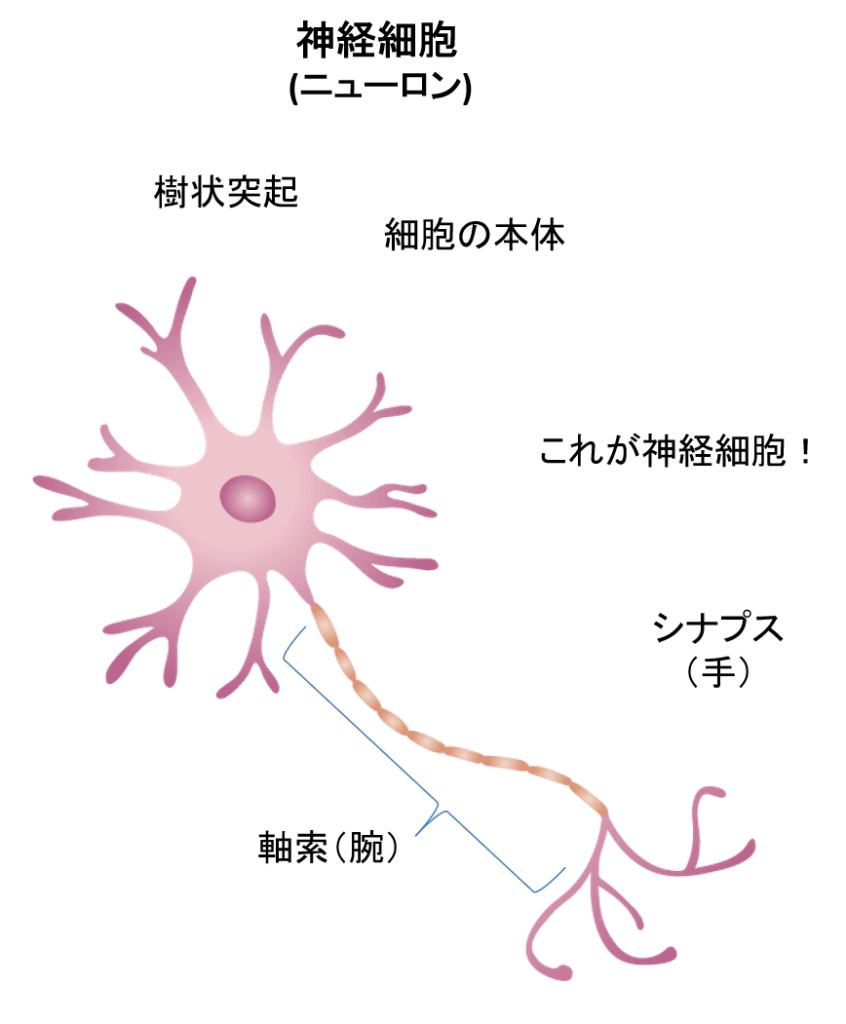

それは、緑やオレンジの線で描かれている神経系というのは、実は一本の線ではなく、いくつもの神経細胞が繋がり合って、1つの神経伝達経路になっているからなんです。

情報を、次の神経細胞に伝えたり、前の神経細胞から受け取ったりする送受信機の役割を果たしている部分を「シナプス」と呼びます。

シナプスとシナプスが下図のように接続することによって、なが~い神経の伝達経路ができあがるんです。

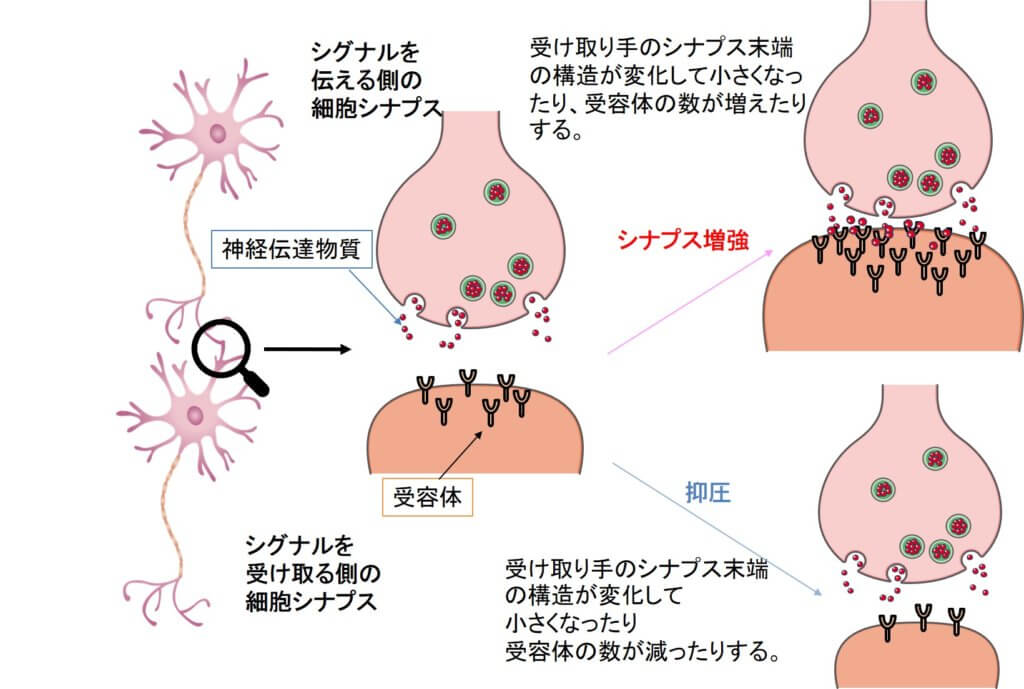

そして、シナプス同士が伝言を次に伝えるリレーが行われるとき、伝言の強さが多少変化することがあるんです。

こんな風にして、同じ出来事を体験している人が沢山いたとしても、皆が同じ出来事を「同じ大変さ」「同じ怖さ」では認識しない、という現象が起きます。

パニック発作や不安症に繋がる大きな不安がつくられる仕組み

1つのシナプスから次のシナプスへ伝言が伝わるとき、より強い刺激として伝わることを「シナプス増強」といいます。

具体的には、どうやって「シナプス増強」が起こるかというと、受信側のシナプスの面積が広くなり受容体の数が増えることで、例えば、小さな痛みが大きな痛みとして脳に伝達されるようになります。

「シナプス増強」は、同じようなことを繰り返し、繰り返し感じることで起こります。

つまり、怖くて不安なことを何度も体験すると、1回目に体験したときよりも「より強い怖れや不安を感じるようになる」んです。

逆に、同じようなことを体験する回数が少なくなると、「シナプス抑圧」ということも起こります。

ショックな出来事があった直後は、似たような状況が苦手でも、時間が経つと、似たような環境への耐性ができてくるのはこのためです。

つまり、同じ出来事でも、「強い不安」をおぼえたり、「大丈夫」と思えたりするのは、シナプス増強やシナプス抑圧が関係しているから、ということが、お分かり頂けたでしょうか?

「シナプス増強」「シナプス抑圧」の仕組みこそ、パニック障害、不安障害を克服していくための鍵となる体の仕組みなんです。

さて、ここからは、具体的な「克服の道のり」についてお伝えしていきますね!

パニック障害 克服ステップ1 発作への対処法

パニック障害を「治したい」と思うとき、「不安の発作や体調不良が無くなる」ことを克服イメージとして想像する方は多いと思います。

でも、実際に克服している方は「不安の発作や体調不良をなくすこと」を目指していないんですね。

まず最初に取り組むのは、不安や恐怖、体調不良について、静めるための「自分を助けるアイテム(対処法)」を持つことなんです。

パニック障害 克服ステップ2 パニック障害との共存

対処法の「お助けアイテム」が増えて、強い恐怖が襲ってきた李、発作や体調不良が起こったとしても、「これをやれば、自力で抜け出せる」という自信ができると、完治したと感じなくても、パニック障害である自分を受け入れやすくなります。

パニック障害克服の2つ目のポイントは、克服するまで「パニック障害としばらく共存する自分」を受け入れることなんです。

「パニック障害・克服!」というと、パニック障害の症状をもつ自分を否定して、症状が出ない自分を肯定するイメージ。病気と闘うイメージがあるかもしれませんが、現実は、反対なんです。

パニック障害・不安障害を敵にしないことが大切な理由

不安や怖れが大きくなっているとき、実は、自律神経系のバランスが崩れて、心も体も戦闘モードになっています。

なので、パニック障害や不安障害を克服するためには、「戦闘モードにならない」ために、どうしたらいいかを考えることがとても大切なんです。

そのためには、「自分を否定しないこと」がとても大切です。

「自分を否定する」ということは、常に戦闘モードでいるのと同じだからなんですね。

お薬についての考え方

お薬に関して「不安だ」「怖い」「離れられなくなるんじゃないか?」という気持ちになる方は、とても多いです。

でも、しばらくの間だけ、パニック障害と共存することを考えたとき、お薬も、「自分を助けるアイテム」の1つとして受け入れると楽になるかもしれません。

パニック障害の方に処方されるお薬は、不安を伝えるシナプス伝達を抑圧したり、安心感を生み出す神経伝達を増強したりするようなものになっています。

お薬を使うことで、不安や怖れの情報が大きくならないようにコントロールできるんですね☆

食事・運動・ワ―ク

パニック障害・不安障害というと、心の問題と考えがちですが、実は、体のバランスを整えることも大切です。

食事のバランスをとったり、血液検査をして欠乏している栄養素を補完すること。

運動療法によって、呼吸を意識した縄跳びやランニング、早歩き、ヨガ、ストレッチなどを取り入れること。

心の状態だけでなく、体の物理的なケアも考え、基礎体力も上げていきましょう。

パニック障害 克服ステップ3 不安な外出の克服

家の中にいるときに、発作が出なくなったり、体調不良が減ったりしてくると、それまで、治療のために避けていた外出に挑戦するステップがやってきます。

人と会う、交通機関に乗る、そういった「今までは不安で避けていたイベント」を少しずつ体験し、「今日は大丈夫だった」という『OK体験』を増やしていきます。

その段階では、お出かけ中に使える「自分を助けるアイテム」を沢山用意し、お出かけ前に「安心してイベントを終えて帰宅するイメージ・トレーニング」を何度も行って、脳内シミュレーションをすることが大切。

「いざというときに、どうやって不安や緊張が強い場所から逃げるか」という、レスキュー・プランも考えておきましょう。

人に会うときは、予め説明して、理解してもらっておくと、より安心です。

最初は、たくさんの準備をして外出していても、段々と、簡単な準備で外出できるようになっていきます。

お仕事の休職について

お仕事をされている方は「仕事を休職した方がパニック障害を克服しやすい」と言われています。

退職ではなく、休職がおススメなんです。

日本では、病気が原因で休職することは法律で認められた権利でもあり、こうした理由で休職される方は様々なメリットが受けられるシステムになっています。

例えば、お給料の一部が支払われたり、病気から回復したときに戻れる職場が確保されたり、復帰する際も、短い勤務時間から段階的に復帰させてもらうなどの便宜を図ってもらえたり。

このような、補償のある状態で治療に専念できる状況は、将来への不安が減り、治療効果も上がりやすくなります。

「仕事を休むなんて、考えられない」「周りに迷惑をかけるなんて、もってのほか」という気持ちになるかもしれませんが、その考え方を少しでも柔軟にすることで「パニック障害克服の道」が開けてきます。

「〇〇はダメ」「こうするべき」と、これまで否定してきたことを受け入れ、思考を柔軟にすることも自律神経系のバランスを整えるポイントです。

ストレスの多い現代社会では、誰もがこのような病気になる可能性があるのですから、「お互い様」と考えて、しっかり休んで復帰した方が、自分にとっても、周囲にとっても恩恵が多いでしょう。

職場に休職を相談する際は、医師の診断書を準備してからにするのがおススメですよ♪

話を受け入れてもらいやすくなるからです。

まずは、信頼できるお医者さんを探して診断書を書いてもらい、「お医者さんに休職を勧められている」と勤め先に相談してみてくださいね。

ソフロロジーのアプローチ

さて、発作が起きたときに、どんな「お助けアイテム」があるのか?

ということなのですが、私が行っている身体・心理療法の「ソフロロジー」では、様々な呼吸ワークがあります。

「安心をつくる呼吸」を学ぶための『少人数zoomレッスン』を開催しています。

記事でご紹介している他にも、不安な思考を静めたり、体をリラックスさせたりするための呼吸を一緒にしたり、雑念が湧きにくい瞑想のやり方をお伝えしたりしていますので、お気軽にお問合せくださいませ。

パニック障害のお客様の感想はコチラ

おまけ

最後に★パニック障害&不安症の方に絶対おススメのメルマガ★のご紹介です。

パニック障害専門カウンセリング

『nico株式会社』の鈴木社長さんが配信されているメルマガです。

先日お話させた頂いたのですが、本当に人間的な信頼できる社長さんで、パニック障害の方々が良くなっていかれることを真剣にかが得てくださっていらっしゃる方です。

お話したときの詳しい内容はこちらのアメブロ記事に掲載させて頂いております。

このメルマガでは、自分でできることや、食事のことなど、様々な情報を配信くださっています。

まだご存知でない方はぜひご登録くださいね☆