パニック発作や不安感は、呼吸法によって静めることができます。

もちろん、うまく行うには、いくつかのコツがありあす。

この記事でご紹介する身体・心理療法「ソフロロジー」は、筆者が住んでいたフランスで、多くの医師がパニック障害・不安症の方へ推奨しているセラピーです。

そのセラピーのフランス労働省管轄RNCPレベル認定セラピストが記事を執筆しています。

発作時の対処 呼吸法

発作や不安がきたとき、「発作」や「不安」に意識がフォーカスすると「不安」が、さらに大きなものへと膨らんでしまいますよね。

発作が起こったとき、不安感が膨らんできたとき、『自分を落ち着かせる方法』を知りたくありませんか?

今日は、2つの、緊急対処法をお伝えします。

発作が起こったときのカンタン呼吸法

- 鼻からゆっくりと息を吸いながら両手を拳に握り、腕や手に力を入れます。

- 数秒間(5~8秒間)息を止め、力が入った腕や手の感覚に意識を集中します。

- 口からフーッと息を吐きながら、手の平をひらいて腕を脱力させ、腕や手から力が抜けた感覚に意識を集中します。

- 自然な呼吸へ戻して、3・4回呼吸をします。

1~4を繰り返します。

「息を止める」というプロセス、そして、腕や手の感覚に意識を集中させる、という2つのポイントを覚えておきましょう。

息を止める「緊張状態」と呼吸を回復させる「緊張からの解放」が繰り返されることで、体が静まっていきます。

自律神経系を静める呼吸法&バタフライハグ

次にご紹介するのは、その方法に加えて「バタフライ・ハグ」という、心理療法テクニック。

- 1秒間に1回ずつタップし、その衝撃や、自分の呼吸音に意識を向けます。

- そして、数を数えながら、3秒かけて息を吸い、3秒かけて息を吐いていきます。

- 10回「息を吸って、吐いて」を繰り返したら、息を数秒間止めます。(タッピングはつづけます)

- それから、また、3秒かけて息を吸い、3秒かけて息を吐きます。

気持ちが落ち着きリラックスした感覚に戻れるまで繰り返しましょう。

この動画では、バタフライ・ハグが実演されています。

英語の動画ですが、英語は理解できなくても大丈夫、女性の動作をご覧ください。

バタフライハグの基本は、このビデオのように両手を胸に当てて行うものなのですが、両腕や両足など、体の左右を交互に叩くことで、同じだけの効果が出ることが知られています。

好きな場所をタッピングしてくださいね。

パニック障害の発作が起こる体内のメカニズム

ここまで、2つの呼吸法をお伝えしましたが、何故、このような呼吸法が発作を静めてくれるのでしょうか?

パニックや不安の発作が起こると「このまま死ぬかもしれない」という気持ちになるなど、とても怖い体験をしますが、この発作によって本当に死に至ることはありません。

数10分~30分ほどで、おさまるのが一般的なんですね。

なのに、なんで発作が起こっているときは「死ぬかもしれない」と感じてしまうのでしょうか?

それは、体内では「まるで死の危険が迫っているときに起こるような反応」が起こっているからなのです。

死ぬかもしれないときに起こる体の反応とは?

例えば、クマに遭遇した場合。

「逃げた方がいい?」「闘った方がいい?」

直感的に正しい判断をして、即時に命を守る行動をしなければいけません。

そんな状況で「天気がいいなあ~」「花の香りが安らぐな~」などという安心に繋がる情報は、無意識に無視されるようになっています。

クマに襲われているのではなくても、体内で同じような自律神経系の反応が起こっていたら、私たちは、周りの状況すべてが『自分を追いつめている』ように感じてしまう仕組みがあるのです。

また、危険な目に合っているときは、逃げるにしても闘うにしても、筋肉を動かすためにたくさんの酸素を必要としますよね?

そのため、酸素をたくさん取り込もうと呼吸が荒くなったり、酸素を含んだ血液を、大量に脳や筋肉へ送り込もうとして、動機がしたり、過呼吸になったりするんです。

いってみれば、体内に「緊急事態宣言」が出されたイメージ。

クマに出会ったときに、体内に「緊急事態」が宣言されるのは当たり前だけれども、平和な日常の中で、体が誤作動して「緊急事態だ!」と言い出すと困ってしまいます。

体が誤作動しないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

体の「緊急事態宣言」のメカニズム

まず、体の「緊急事態宣言」は誰が出しているのかをお話します。

《体の緊急事態宣言 発令のメカニズム》

- 「視覚」「聴覚」「体感」などの5感がキャッチした情報が脳の偏桃体へ送られます。

- 偏桃体が「安全?」「危険?」という判断を下して、「緊急事態宣言」を発令します。

- 「緊急事態宣言」という情報が、自律神経系によって体中へ伝えられます。

- すると、アドレナリンが大量放出され、頭が興奮して、ネガティブな思考が止まらなくなったり、呼吸がハァハァしてきたり、心臓がバクバクしてきたりします。

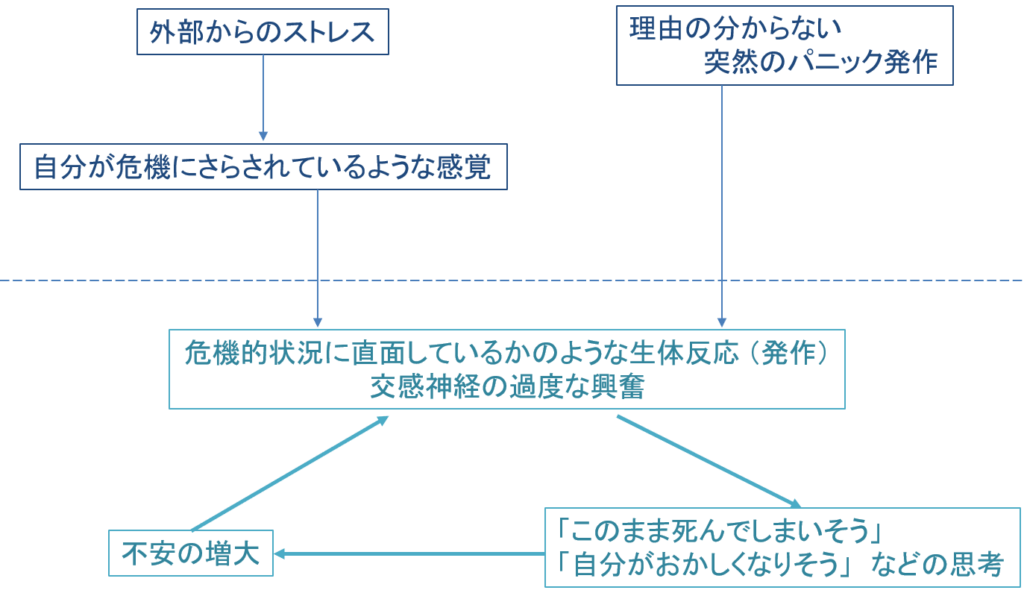

図にすると、こんな感じです ⇓⇓⇓⇓⇓

パニック障害の発作による「自動思考」

「緊急事態宣言」が出されると、「自分ではコントロールできない体の反応」が立て続けに起こります。

そして、無意識に起こる体の反応を受動的に感じる私たちは、次のような気分になってしまうのです。

例えば「呼吸が速くったとき」に感じる感覚は?

呼吸が速くなると感じること

- 窒息感、息が吸えない恐怖

- 頭がくらくらする

- 頭痛

- 視界がゆらぐ

- 自分がおかしくなっていく感覚、自分が自分ではなくなっていく感覚

- 手が汗ばんだり、熱気に耐えられなくなる感覚

- 極度のしびれやチクチクする感覚

- 手足がつる感覚

- 胸の痛みや心臓が異常にドキドキする感覚

さらに、こんな感覚を感じると、「どうして、こんなことになっているんだろう?」と脳は勝手に理由を探し始める習性があります。

そして、次のような考えにいきついてしまうんです。

- 自分はこのまま死んでしまう。

- 気を失ってしまう。

- 癌などの大きな病気にかかっているに違いない。

- 窒息しそう。

- 心臓発作を起こしてしまう。

- 自分がおかしくなってしまう。

- 誰かを傷つけてしまう。

このような不安や怖れの思考は、さらに体と心の緊張を高めます。

「緊急事態・注意報」から「緊急事態・警報」にレベルアップするイメージですね。

不安とパニック症状が連鎖するサイクル

こうして「動悸などの体の反応」⇒「体感」⇒「ネガティブな自動思考」⇒「不安」⇒「体の反応を加速」という不安の連鎖が起こることになるんです。

パニック障害 心と体の不安の連鎖を断ち切るには?

パニック発作への対処は、次の3つのポイントを3つOFFにすることが大切です。

連鎖を断ち切る3つのポイント

- 交感神経系の興奮を静める

- 思考を静める

- 気持ち(不安)を静める

交感神経系が興奮し過ぎているときに意識的に呼吸をコントロールすると、「交感神経系」を静めることができます。

「交感神経系」を静めることができれば、連想ゲームのようにネガティブな妄想が広がるのをストップさせたり、不安な気持ちを切り替えたりしやすくなります。

この記事の冒頭でお伝えした2つの呼吸を覚えて、ぜひ、実践してみてくださいね。

発作が起こったときのカンタン呼吸法

- 鼻からゆっくりと息を吸いながら両手を拳に握り、腕や手に力を入れます。

- 数秒間(5~8秒間)息を止め、力が入った腕や手の感覚に意識を集中します。

- 口からフーッと息を吐きながら、手の平をひらいて腕を脱力させ、腕や手から力が抜けた感覚に意識を集中します。

- 自然な呼吸へ戻して、3・4回呼吸をします。

1~4を繰り返します。

自律神経系を静める呼吸法&バタフライハグ

- 1秒間に1回ずつタップし、その衝撃や、自分の呼吸音に意識を向けます。

- そして、数を数えながら、3秒かけて息を吸い、3秒かけて息を吐いていきます。

- 10回「息を吸って、吐いて」を繰り返したら、息を数秒間止めます。(タッピングはつづけます)

- それから、また、3秒かけて息を吸い、3秒かけて息を吐きます。

気持ちが落ち着きリラックスした感覚に戻れるまで繰り返しましょう。

ネガティブな思考と気持ちを静める『安心イメージ』

呼吸は、落ち着きを取り戻すための鍵ではありますが、少し落ち着いただけではリラックスした状態まではいきつけません。

実は、呼吸をゆるめ、体を脱力させた状態で、ポジティブなイメージを想像すると心がリラックスします。

不安というのは、事実ではなく「頭の中で創り出された想像」。「こうなったらどうしよう」「こうなるかもしれないから怖い」という想像なんです。

つまり、不安な想像ではなく、安心につながる想像力を育てることが、パニック障害・不安障害の改善に繋がるんですね。

※参照URL:https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/trouble-panique.html

でも、心を落ち着けるのに効果的な『安心イメージ』と言われても、よく分かりませんよね?

例えば、次のようなときに、これからお話する『安心イメージ』を活用してみてください。

- これから歯医者さんへ行く。

- これから電車に乗る。車を運転する。

- 美容院へ行く。

- 誰かに合って、何時間も話さなければいけない。

そんな予定があるとき「発作が起こったらどうしよう・・・」と不安になることがあると思います。

パニック障害 パニック発作に対処する呼吸とイメージ 具体例

聴きながら、ガイドに従って想像するだけで、気持ちを落ち着かせられる「瞑想のガイド音声」を記事の最後に紹介しています。

これらの瞑想を活用して、不安を乗り切った体験談も一緒にご紹介しますね。

体験談1

外出前に何度も、色々な音声を聴いて、心と体を十分にリラックスさせてから、外出しました。おかげで「不安になるよりも、安心なイメージを心に思い浮かべ続けること」ができ、毎回、発作が起きていた歯医者さんで、2時間の診察を何事もなく乗り切れました。

体験談2

大好きなお友達とのお約束があるけれど「体力的に疲れて、途中で体調が悪くなってしまうのではないか?」と不安だったけれど、音源を聴いて準備をすることで、楽しい時間を過ごせました。

安心な居場所を心の中にイメージする呼吸法

– やり方 –

自分が安心できる、自由が感じられる広い場所をイメージします。

行ったことがある思い出の場所や、写真で見たことがあるけれど、行ったことがない場所でも大丈夫です。

全く架空の場所や行けない場所でも大丈夫です。

例えば、

- 雲の上

- 山の頂上から見える長めのいい景色

- 地平線まで広がる海の上

- 浜辺

- 空の真っただ中

- 宇宙空間

- 砂丘や平原など。

だだっ広くて、普段の日常から離れられる場所、そんな場所を想像してみてくださいね。

イメージを決めたら、次の4つの項目について、紙に書き出してみながら、その場所のイメージを具体的に膨らませていきます。

- そこに見えるイメージ

(どんな色をしていて、どんな色のコントラストがあって、どんな景色が広がっている) - 聞こえてきそうな気持が落ち着く音

(静けさ、或いは風や水の音、波の音、鳥の声など) - 匂い

(風の香り、塩の香りや空の香り、砂や草の香りなど) - 肌に感じる感触

(風が頬に当たる感覚や太陽に暖められている感覚、ひんやりした感覚、雲のふわふわした感覚、

宙に浮かんでいる軽い感覚など)

瞑想の誘導音声を聴きながら、その場所をリアルにイメージします。

予め紙に書き出したイメージが湧いてくるかもしれませんし、別のイメージが勝手に湧いてくるかもしれません。或いは、まったくイメージが湧いてこないかもしれませんが、それで大丈夫です。

ソフロロジーの実践では、「うまくできた、うまくできなかった」というジャッジせず、音声を聴きながら湧いてきたイメージや感じたことを、ただそのまま、「そのときの自分」として受け入れるように心がけましょう。

また、眠ってしまっても、脳は音声を聴きながら刺激されているので大丈夫です。

それでは、音声のご紹介です。

安心をつくるイメージ

次の順番に沿って、音声が、呼吸やイメージを誘導していきます☆

- 顔、腕、胴体、足の筋肉を順番にゆるませていきます。

- 3秒呼吸をしながら、息の通りやお腹の動きを感じます。

(鼻から息を吸って、口から息を吐きます。) - 広くて落ち着く場所をイメージします。

- 息を吸うたびに、安心な空間を自分の内側へ吸い込み、息を吐く度に、体の内側で安心な空間を大きく膨らませていきます。

(口から空間を吸い込むイメージで息を吸い、

鼻から息をゆっくり吐きます。) - 自分の内側に、その「広くて安心できる、自分が自由でいられる空間がある」ことを感じます。

- その感覚を、記憶と感覚の奥深くへ定着させます。

- 日常へ戻ってきます。

森の中の四季のイメージ

森の四季をイメージ

このイメージは、パニック障害の方には特に人気が高いイメージになっていますので、ぜひお試しください。

現実にいろいろなことがあっても、「何とかなっていくんだな」という安心感を育んでいくことができます。

- 山の中にいる自分をイメージします。

- 青い空を覆うように茂る木々の枝葉をイメージします。

- 風の音や新鮮な空気、土や木々のにおいを思い描きます。

- 移り変わる大自然の中で、同じ場所に根を張り、姿を変えながら、1000年の時を生きる大木をイメージし、時の流れの変化にしなやかに適応しながら生きる力が人の体にも備わっていることをイメージします。

パニック障害のお客様の感想はコチラ